在16年手机ID设计的全球战争中 国产崛起【3】

外观方面前文已经说了不少,接下来进入到机器的内部,来看看不常见的内部设计,也就是做工。我们将从两个角度来观察去年绝大部分手机的表现,并且在文章的最后一页,有16年我所有拆过的手机的内部架构图,大家也可以自行分析,评论里分享交流。一款手机的内部ID设计分为结构设计以及架构设计,再细分还会有很多我就不一一介绍了。但ID设计的结果除了满足功能性外,还需要考虑三防特性,散热设计,元件布局等,甚至色调统一,是否美观也越来越成为评价产品好坏的标准。

■三防设计

曾经,在我拆解的文章里,会有网友有这样一个误区,就是普通手机的设计不用考虑三防,只有三防手机才会考虑。这显然是不正确的,当你的手机不慎跌落到你刚刚倒满水的水盆里,或者你淋雨时,从湿漉漉的衣服兜里掏出手机时,发现手机自动关机,并带着一股烧焦的味道,你会心安理得的接受这不是一部三防手机吗?

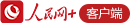

经历了S6的断档,Galaxy S7的防水能力再度回归

当然不会,所以三防设计几乎是每个手机设计者都需要考虑的问题。例如在绝大多数手机的数据接口以及耳机接口等开孔较大的地方,都会设计一个密封圈来抵御沙尘和液体。抛去那些专业做三防的品牌不说,在智能机时代,索尼Xperia系列手机自2012年坚持做三防手机至今。随后,三星S5跟进,但S6断层,直到去年的S7系列终于又具备了IP68级别的防水能力。而 iPhone 7自去年也进入了防水手机的阵营,具备IP67的防水能力。

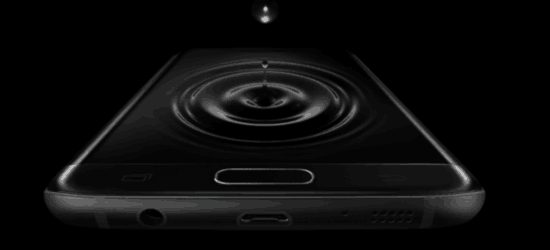

iPhone 7的裸露电路采用点胶处理,在连接器四周设计有泡棉密封

通过拆解,我们发现虽然三星的S7系列的防水级别比iPhone7高一级,但是S7手机的内部裸露电路仅有部分采用点胶处理,排线连接器也没有密封设计,也就是说一旦水进入到S7手机内部,发生短路的危险会比较高。然而,iPhone 7的机身开孔部位密封性不仅媲美三星S7,而且内部的裸露电路基本上都采用点胶进行了密封,不仅如此,所有的按扣连接器四周也都被密封泡绵包裹,也就是说,即便水进到了iPhone 7的内部,发生短路的风险也相对三星S7更低一些。

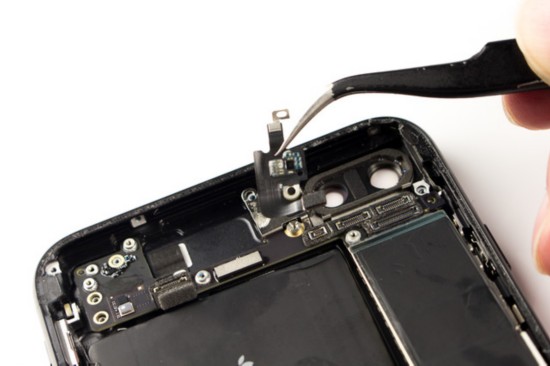

在R9s的底部PCB上,可以看出裸露的电子元件均采用点胶处理,连接器四周包裹着防水泡棉

而我在16年所关注的主流国产手机中,除了专业做三防的乐目手机,还没有一款官方承认的防水手机,不过令人欣慰的是,在OPPO R9内部,我们看到连接器以及机身的周围已经包裹上了防水泡绵,但裸露在外的电路没有处理,但当拆解它半年后的升级版R9s时,我们发现该机除了继承前代三防特性基础上,又在所有裸露在外的电子元件上实现了黑色的点胶处理,又将防水能力提升了一个级别。虽然我并没有对该机进行浸水实验,但不难推测它的防水能力较强。

边角没有加厚的壳体很容易发生形变,破坏屏幕以及内部元件

值得一提的是,在拆解vivo以及一加16年推出的手机时,我也看到了机器内部的防水泡绵包围密封以及连接器包围密封。推测很快他们的防水工艺便会成熟,推出相应产品,并带动整个产业向这个方向发展。 三防能力除了需要考虑防尘防水外,还有一个十分重要的因素就是防跌落能力,它主要通过对边角以及边框进行加厚处理来实现。不过这一设计几乎在两千元以上机型都会或多或少设计,所以并不具备太大可比性,但两千元以下的机型则有一批估计出于成本考虑没有采用这一设计。

■硬件散热设计

只有良好的散热表现,手机才能够稳定高效的运行。不过由于我们很难通过实验来测试散热能力的高低,所以也只能从散热设计的原理来分析。

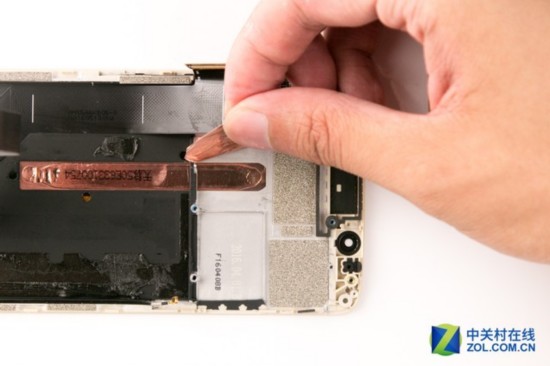

三星S7 edge的铜导管

中兴天机7的铜导管

自从高通发布骁龙810之后,很多手机厂商意识到了散热设计的重要性。例如三星在S7系列手机里面,就采用了铜导管散热,它利用金属导热快的特性将主要发热芯片通过导热硅脂连接到铜导管以及金属中框上,让热量迅速分散,并释放,所以散热能力十分强。在拆解中兴天机7的时候,我们也看到了类似设计,并且铜导管的面积更大。

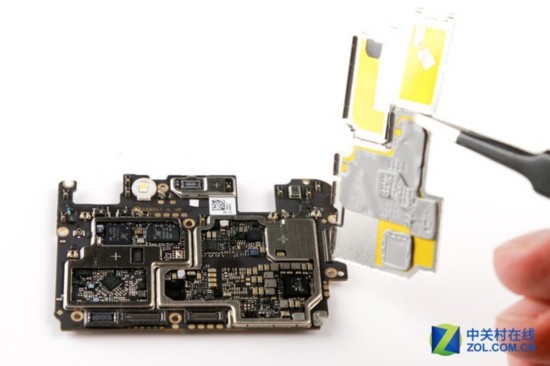

不过像iPhone 7这样自信的将处理器上面贴上铜片,表面再覆盖一层石墨散热贴的做法并不常见,它的设计思路是将处理器的热量从主板以及表面的散热贴上释放出去,由于处理器在主板正面,而主办背面贴着金属外壳,所以处理器可以间接将热量传递给金属背壳。但这种间接导热的效率其实并不高。不过得益于对芯片以及软件的优化,iPhone 7的发热还是有口皆碑的。

OPPO R9S主板上面大面积的散热硅脂

在国内,有些网友总吐槽OPPO和vivo的旗舰手机配备的处理器却并不旗舰,而是选择能耗比较高的处理器,相信这也是厂商从发热的角度而做出的考量,在实际的拆解中,我也发现在它们的主板上,几乎看起来像点样的新片表面都覆盖了或多或少的导热硅脂,将热量传导给中框的金属防滚架。但有很大一部分厂商,甚至高端机型,也仅是在处理器以及闪存等核心芯片上才使用导热硅脂,从原理来讲,散热效率肯定没有大面积覆盖导热硅脂的机型散热效率高。

■文章总结:面对现实,抓住机遇

在手机ID设计的全球战争中,国产手机正以飞快的速度攻城掠地,力求在先进技术,先进工艺,扎实品质上能够从行业的跟随者变成引领者。不过现实却并不乐观,手机行业的大部分核心专利与技术依然掌握在高通,三星,索尼等外国科技巨头手里,尽管销量的提升能够获得更多话语权,但受制于人的局面还要继续存在不短的一段时间。不过随着国家对半导体等高新技术行业发展的愈发重视,我相信聪明勤劳的中国手机的ID设计会越来越多的走向世界之巅。

本文属于原创文章,如若转载,请注明来源:在16年手机ID设计的全球战争中 国产崛起http://mobile.zol.com.cn/623/6232665.html

|  |

分享让更多人看到

相关新闻

- 评论

- 关注

第一时间为您推送权威资讯

第一时间为您推送权威资讯

报道全球 传播中国

报道全球 传播中国

关注人民网,传播正能量

关注人民网,传播正能量