“語文學得好,往往對歷史感興趣” 在線教育助力因材施教

杜甫35歲時在干什麼?在長安參加科考,又再次落榜。

無奈之下,心情郁悶的杜甫隻好通過向貴人獻詩,求得一官半職,詩的名字叫《奉陪鄭駙馬韋曲二首》。

“‘奉陪’就是陪游的意思。陪誰游呢?鄭駙馬,也就是有地位的人。目的是什麼?求官,說白了,就是在巴結。”

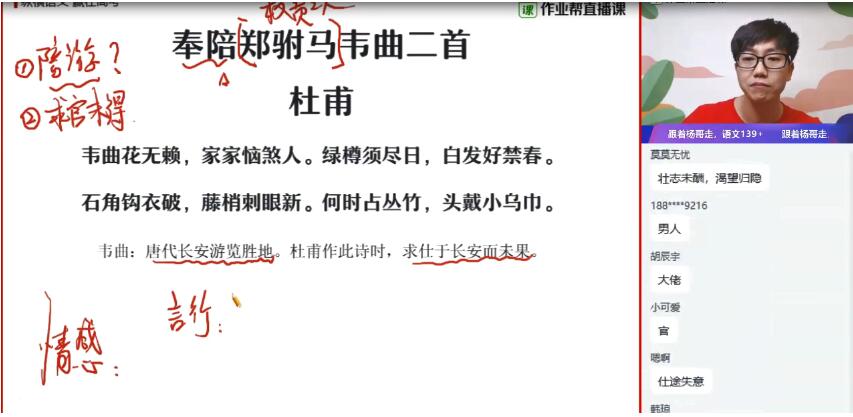

在一堂作業幫直播課上,高中語文老師楊勇這樣解讀詩的背景,這首詩也是2014年北京高考的語文題。

楊勇老師正在上直播課

2020年春天,新冠肺炎疫情突如其來。隨著全國各地紛紛宣布延期開學,各在線教育企業,相繼推出免費直播課。幾千萬來自天南海北、水平參差不齊的中小學生,“涌進”了大大小小的直播間。

這段時間,楊勇就經常在直播課上為高三學生講解高考試卷中的古詩詞鑒賞題。這門課吸引了幾十萬名高中生聽講。從2月3日開始的一個多月時間裡,楊勇和作業幫的同事們,已累計為超過100萬名高中生免費教授語文課。

長期以來,面對語文教育“提不起興趣”“找不到方法”“提高分數難”等情況,困擾了不少學生和家長。

(1)語文:為什麼難以得高分?

2016年加入作業幫之前,楊勇在北京一家國家級示范學校,做了10多年語文教師,很受學生歡迎。

“線下課程,不管你講什麼,學生必須聽。但線上的課,5分鐘之內,這個老師講的內容,如果學生覺得沒意思,或者說講的方法沒什麼用,他可能就走掉了。”楊勇意識到,“如果完全按照線下的方式來講,線上的語文肯定完蛋。”

經過幾次摸底調研,他發現,來聽直播課的學生,很多來自三四線城市,語文分數,按照標准150分制試卷,大多集中在100分左右。他們對語文談不上有多大興趣,只是急迫想要提高分數,卻又無能為力。

“我們家孩子一上語文課,就開始犯困。”一位高三的家長很是無奈。一位高三學生抱怨:“課上都聽懂了,可一考試全不會。語文永遠得不了高分。”

“一道數學題錯了,多練幾次基本就能掌握類似題目,但語文閱讀理解錯了,再練習10篇也不敢保証完全掌握。”楊勇說,課內語文枯燥,學習周期長,提分效果不明顯等問題,困擾著不少學生和家長。

“語文學科的‘學考分離’,一方面是我們學校的語文課程需要改變,另一方面學生必須掌握學習語文的正確方法。”曾在湖北省某重點高中擔任過多年高中語文教研負責人的羅斐然說,尤其是新高考改革對於語文閱讀能力和核心素養,提出了更高的要求,“要有意識地、成體系地幫孩子們梳理這些東西,不然,他們自己就像無頭蒼蠅一樣”。

北京市教科院教研員連中國在接受《新京報》採訪時則表示,“語文教學既不是教識字,記憶固化的‘知識點’,也非龐雜融匯,搞成‘亂燉’。其核心是工具性和人文性的內在統一,幫助人們理解漢字的氣質與精神。”

(2)“語文學得好,往往對歷史感興趣”

楊勇產生了想要自己開發一套線上語文課程的想法。

他定下了3個原則:第一,有意思,能吸引學生,讓他們對語文感興趣﹔第二,有知識,不僅是課本知識,而是能拿分的知識﹔第三,符合孩子成長規律,做出梯度來,讓同學們有所收獲。

當時,作業幫直播課體系也處於起步階段。加上楊勇,整個高中語文團隊,隻有3個老師。

“我坐一邊,楊老師和另一位老師坐一邊。”邵娜比楊勇晚一些加入作業幫,在此之前,她在山東省某重點高中擔任畢業班班主任。現在回憶起4年前的情景,邵娜說:“我們搬把小椅子,往中間一湊。每個人拿一個本子,或者抱著一個電腦,邊聊邊整理”。

楊勇談起自己當學生時的體驗,“一本語文書發下來,前三天特別有新鮮感,裡邊的故事,都會先看一遍。”楊勇啞然失笑,“然后等到老師來講的時候,就發現沒意思了,要麼睡覺,要麼找本小說來看。”

后來,當上語文老師,楊勇發現:語文學得好的學生,往往都對中國的歷史文化感興趣。“文史不分家,語文學科的背后,是一個民族的歷史和文化。”

“我們學李白、學杜甫,為什麼他們能寫出那樣的詩歌?”邵娜說道。

以李白為例,都說他豪放樂觀,可很多學生不知道,他的詩中也藏著許多“不開心”。比如“五花馬、千金裘”,就郁結著“與爾同銷萬古愁”的煩悶﹔而“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏”,“霸氣側漏”背后,卻是強烈的挫敗感﹔更別提,他在“蜀道難,難於上青天”的吶喊中,又透露出了多少憂慮和關切。

“隻有把文字背后的故事和文化脈絡講出來,學生才會對語文產生興趣。”邵娜說,否則從頭到尾死記硬背,學生肯定覺得枯燥。

火苗一經點燃,就熊熊燃燒了起來。“縱橫語文”的想法,在日復一日的討論中,一點點明亮了。

楊勇說,所謂“縱橫”,就是縱向深入,借助中國幾千年歷史文化,帶領學生深入透析文本內涵,然后橫向拓展,通過增加閱讀量,拓寬學生文學視野。

“‘縱橫’其實是議論文寫作的方法論。”楊勇表示,這個方法論同樣可以用在語文課程上,一縱一橫,將文化閱讀寫作融為一體,帶著學生一起探討高考命題規律,名師有大招,解題更高效,“不僅幫學生在考場拿分,還培養他們真正的語文素養”。

(3)“艱難而正確的事”

只是,時間非常緊迫。

“縱橫”這個想法,到基本成型時,已是2016年11月末。而2017年1月中旬,作業幫的寒假直播課就要開課了。

這意味著,留給他們的時間,隻有一個月。

而且人手緊張。3個老師,3個年級,每個人各出一本教材。從碼字、排版、校對,到每一頁放什麼圖都要自己弄清楚。更別說,他們還有日常的教課任務,需要花時間備課、磨課。

最關鍵的是,市面上沒有可參考的內容。“我們找不到哪個地方有現成的東西可用。”楊勇說,相當於他們要從0到1開始重新設計。

“做,還是不做?”

“做!”

“做艱難而正確的事。”楊勇說。

“語文這個學科,不是說沒有內容,比如要找一篇文言文,太多了。但是找到一篇合適的文言文,就特別費勁。”楊勇舉例,要選擇符合“大唐歡歌”的文言文,它必須是盛唐時期,體現“歡歌”,要有大國氣象。太抽象也不行,要能夠吸引孩子。最關鍵,得有高考的知識點。

為了增加可讀性,還得給選段配文。“比如我們選李白的一首詩,還要介紹詩的背景,講一點李白的奇聞軼事。”邵娜介紹。

那個時候,他們在網上買了一堆專業資料庫的賬號,下了一堆材料,還買了一大摞書籍,然后一篇篇篩選,一句句校對。其他學科老師組織團建,都是去吃飯唱歌﹔語文組的團建是,“比誰更會買書”。

“真的是買了好多書,櫃子上、桌子上,全都塞滿了各種古籍、小說和教輔。”楊勇笑道。

時間已經很緊張,可還要推倒重來。“我們原先設計的大綱,是用兩年時間講文化史的東西。”楊勇說,直到准備具體內容時才發現有個問題,“一個高二學生,進來之后跟著我們從唐代開始學,那唐代以前的歷史文化,他就學不到了”。

“要考慮學生的實際需求。”楊勇最后決定,調整大綱,將兩年文化史壓縮到一年,讓學生高一時就能把文化史學完。

(4)“最美的文字”

花一個月時間打磨出來的教材,自然有許多不足之處。比如,考點不夠精細、概括的內容沒有提煉成提綱。

“但它讓縱橫語文有了一個基礎,也讓我們有了底氣。”邵娜說,這也是她最后能堅持走下來的一個重要原因。

之后就是漫長而細致的打磨。

相比線下課程,在線直播班課可容納成千甚至上萬人,對課程質量要求更高。作為從教研轉到教學的老師,羅斐然對此深有體會,“其實線上課程很殘酷,你所有的課程,都可以被組裡所有老師看到。要不斷根據反饋復盤”。

在作業幫直播課的雙師系統班,每次直播課后,老師們會坐下來,一起看回放。哪裡講的不好,哪裡需要改進,都會被討論。與此同時,輔導老師也會隨時收集學生們的反饋,同步給主講老師。

“縱橫語文”1.0版成型

此外,每個學期結束時,楊勇都會組織教研、教學老師針對反饋的問題,進行研討。經過10多名老師的打磨,3年多的優化,2019年,“縱橫語文”課程體系1.0版終於成型。

“高一以文學發展史為脈絡擴展閱讀量,高二著重題型講解和題材延伸,在高一高二基礎上,高三劍指高考綜合復習。”楊勇說,現在,1.0版才用沒多久,2.0版的優化,又被提上了日程。

很多家長和老師都知道,語文需要多閱讀,多寫作,可具體該讀什麼,怎麼引導,又困擾了不少人。

為解決這個問題,楊勇又組織老師編寫了一套《最美的文字》作為輔助教材。

《最美的文字-大明文苑》

這套教輔的主要編寫者之一張亞柔老師介紹,這套書隨講義贈送,12本書,按照文學史的發展順序,精選144個文化名人的代表文章和生平逸事。有文壇宗匠的高歌,也有寒士布衣的苦吟﹔有來自雪域高原的吟唱,也有來自江南水鄉的低喃……

在選擇文章時,張亞柔會考慮到學生的喜好。比如在挑選清代的著名作家,納蘭性德和倉央嘉措的詩就被選用了好幾篇。

“其實這兩個人從文學成就上和曹雪芹肯定無法相提並論。”張亞柔說,但他們的詩,像“人生若隻如初見,何事秋風悲畫扇”“世間安得雙全法,不負如來不負卿”等,很受學生喜愛,“所以會平衡文章的專業性、經典性和趣味性”。

(5)在線教育,增加了“因材施教”的可能

跟羅斐然上了一學期課后,一名學生說,自己從來沒有上過如此有趣的課,之后就深深愛上了語文,甚至想考師范類學校,去做語文老師,告訴學生們語文有多可愛。

羅斐然老師正在上課

一個家長反饋:孩子說最高興的是周六晚上,我以為是不用上學,他說的卻是可以聽咱們作業幫的語文課。

在線上教了4年多,楊勇對一個學生印象深刻。有一次,他在線上講完作文的謀篇布局,一個陝西的孩子問他:楊哥兒,高考作文的段落真的可以不是九段嗎?

楊勇一頭霧水。原來,這個孩子的語文老師,要求他們的文章必須是九個自然段。這樣的例子不是唯一。

據了解,中國有1.8億的中小學生,其中73%的孩子分布在三線到六線的地區,與作業幫直播課的用戶構成比例重合。

這些邊遠地區的孩子們,可以通過在線教育比較線上線下老師授課特點的不同,可以選擇自己喜歡的老師和課程。也就是說,在線教育時代,“因材施教”有了可能。

而因材施教就是最大的教育公平。著名教育專家、民進中央副主席朱永新不止一次指出,從公民個人的角度而言,選擇自己最適合的教育,才是最公平的教育。

楊勇非常認同,“在線教育的老師,很自豪的一點,真的是能夠‘得天下英才而教之’。”他相信,在線教育是推進中國教育公平的一個非常好的途徑。(牛廣文)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量