智能可穿戴設備出路關鍵在新技術新體驗

近年來,智能可穿戴設備銷量不斷上升,品類日漸豐富,從健康監測、社交娛樂到虛擬現實等功能均有涉及,競爭也不斷趨於“紅海”。與此同時,體驗差、“痛點”多、棄用率高,一直讓智能可穿戴設備飽受詬病。對此,業內人士建議,應從技術、用戶體驗等多方面發力,才能促進行業持續健康發展——

今年第二季度,全球智能手表出貨量突破1000萬隻,同時競爭也日趨激烈。蘋果盡管銷售出350萬隻iWatch,同比增長三成,但其全球市場依然從第一季度的43%跌至34%。

你擁有智能可穿戴設備嗎?隨著物聯網不斷深入發展,未來的可穿戴設備什麼樣?

物聯網帶來新入口

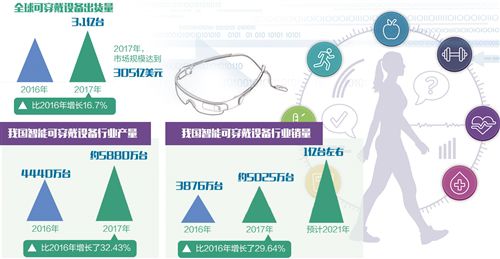

從全球市場看,2017年全球可穿戴設備出貨量為3.1億台,比2016年增長16.7%,市場規模達到305億美元。智能可穿戴設備已在醫療保健、導航、社交網絡、商務等領域推出了相對成熟的產品。從國內市場表現看,來自市場研究機構前瞻產業研究院的數據顯示:去年我國智能可穿戴設備行業產量約5880萬台,同比2016年的4440萬台增長了32.43%﹔2017年我國智能可穿戴設備行業銷量約5025萬台,比2016年的3876萬台增長了29.64%,預計2021年銷售規模將會達到1億台左右。

智能可穿戴設備的良好走勢源自物聯網技術不斷進步,每個智能可穿戴設備其實就是一個物聯網入口。智能可穿戴設備廠商原素盾科技創始人吳昊認為,智能可穿戴設備和背后的互聯網,能夠拓展穿戴者的能力,而通過設備之間的互聯,也在產生新的場景,比如穿戴者可以通過設備自動將每天的運動數據發送給健身教練,從而獲得新的鍛煉計劃。市場研究機構MIC資深分析師許桂芬則表示,可穿戴設備未來可與物聯網應用進一步結合,拓展其在商業與工業中的應用。“可穿戴設備可用於瓦斯檢測、輔助物流管理,因為手機不會一直被拿在手上,所以利用可穿戴設備全天候佩戴在身上的特點,使其進一步成為物聯網的連接點。”許桂芬說。

5G的發展也為智能可穿戴設備帶來了利好。通過高效的聯動,具有數據採集和智能運算能力的智能可穿戴設備,通過5G網絡實現即時互聯,將帶來更多富有想象力的新場景。市場研究機構IDC也在研報中表示,隨著5G的來臨,更多物聯網設備得到整合應用,智能可穿戴設備也將趨於多元化,並且讓人們的生活更加高效。

同質化問題突出

盡管數字“看上去很美”,但智能可穿戴設備的同質化問題依然突出。去年全球智能可穿戴設備出貨量前五名分別是Fitbit、小米、蘋果、佳明和三星,它們的主打產品都是智能手環或者智能手表。有研究機構數據顯示,智能手環和智能手表的份額佔據了目前可穿戴設備市場的95%。

在高度集中的市場中,讓廠商脫穎而出的最有力武器是技術。來自IDC的研究報告顯示,全球可穿戴設備出貨量在2018年第一季度增長了1.2%,達到2510萬部,去年第一季度這個數字是18%。增速下降正是因為基礎型可穿戴設備出貨量下降了9.2%,但蘋果和Fitbit等價格更高的智能可穿戴設備,出貨量則增長了28.4%。IDC移動設備追蹤部門高級研究分析師杰特什·烏布拉尼表示:“隨著智能設備的發展,我們開始看到可穿戴設備市場的未來走向。額外的傳感器、多年積累的基礎數據以及改進的算法,讓更高價格的智能可穿戴設備能夠提供更為強大的功能。”這些功能受到了消費者的青睞。

技術創新也為智能可穿戴設備帶來了新面孔。數據顯示,內置傳感器的智能衣物,比如可計步的鞋子,以及能夠檢測運動情況的上衣、運動短褲等產品出貨量在今年第一季度增長了58.6%。來自市場研究機構拓墣產業研究院的數據顯示,包括VR(虛擬現實)頭盔、VR一體機在內的VR市場,2017年全球出貨量達到365萬台,預計2018年會增長到465萬台,年增長率為27.4%。

另一個有力的佐証是,外骨骼機器人快速成熟。今年6月底,北京大艾機器人科技有限公司旗下外骨骼機器人艾康、艾動獲得國家食品藥品監督管理總局(CFDA)注冊証,成為我國首個通過CFDA認証的下肢外骨骼機器人。南京醫科大學康復學科帶頭人勵建安教授表示:“外骨骼機器人為失去站立或行走功能的患者,提供了直立行走康復訓練新方式,可以幫助患者高頻率長時間保持仿人行走運動訓練,這在過去是無法實現的。在今年“6·18”電商大促期間,北京科技創業公司鐵甲鋼拳的外骨骼機器人則幫助京東物流減輕了一線員工的勞動強度。鐵甲鋼拳CEO王潮表示,以公司的核心產品腰部助力外骨骼來說,能夠提供30公斤的外部助力。“在此前7個月的實倉測試中,外骨骼機器人能夠提升30%左右的搬運效率。”王潮說。

體驗“過關”要精准

“蘋果的藍牙耳機AirPods剛推出的時候,我還想誰會花1000元買一個音質並不出色的耳機,但試用之后立刻買了一副。AirPods充電方便、自動連接手機,從耳朵上拿下來音樂播放就自動停止,戴上就又開始播放,這些功能對我來說足夠了。”來自石家庄某廣告公司職員趙宇的話,代表了用戶對智能可穿戴設備現階段的需求:體驗良好,聰明“一點點”。

實際上,智能可穿戴設備無法達到體驗需求一直是產業發展的最大短板。有數據顯示,智能手表的棄用率高達29%,市場研究機構高德納(Gartner)研究總監安吉拉·麥金泰爾表示,相對於穿戴式設備的使用率,其棄用率顯得相當之高,這對產業發展而言是相當嚴重的問題。

消費者為何“嘗鮮”之后棄之不用?使用不便和功能不實用是重要原因。從前者來看,大部分智能手表目前仍需要每天充電,相當繁瑣﹔從后者來看,智能可穿戴設備的功能有不少與智能手機有交叉。市場研究機構英敏特資深科技分析師徐天韻表示:“高普及率的智能手機能夠提供與可穿戴產品類似的功能,可穿戴設備要想實現可持續增長,必須提供突破性產品和較低的入門價格。”

正是基於這兩大因素,智能可穿戴設備想要在體驗需求上“過關”,在功能上就必須有所取舍。拿兒童手表來說,通話清晰和定位准確是購買者的核心訴求,廠商隻要將其做好就能夠贏得市場。今年6月底,高通推出了針對兒童智能手表的新型芯片,使用傳感器融合技術,不僅能夠提供比GPS更為精確的位置追蹤,還支持高像素攝像頭和視頻通話功能。

此外,智能可穿戴設備還要在“可信”上更加准確。大量智能可穿戴設備的“賣點”在於生理數據可實時監控,但包括心跳、血壓這些數據的准確性究竟如何?“真正具有醫療價值的產品不多。”東南大學儀器科學與工程學院教授劉澄玉表示,目前國內可穿戴設備行業中,很多公司和院所並沒有強大的科研團隊儲備,尤其是算法團隊,“這樣生產出的產品,其監控數據隻能作為賣點,並不具有實際的臨床醫療診斷價值。如何讓數據更准確,仍是下一步需要努力的方向”。

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量